Non so se esista un angolo di mondo la cui popolazione sia completamente autoctona e il suo sangue non si sia mai mischiato a quello di nessun’altra etnia. Ammesso e non concesso, però, che esista, una cosa è certa: non è l’Italia. Per fortuna, aggiungo, visti gli inquietanti rischi, mentali e fisici, connessi all’endogamia. Sessuale o culturale che sia, non fa molta differenza. Senza considerare che, se un posto del genere esistesse, sarebbe arido, deserto e triste, e destinato a una fine di solitudine e dolore.

Diversità è ricchezza

Ci piaccia o no, infatti, diversità è ricchezza. Mettiamocelo in testa una volta per tutte. Capirlo è facile. Non serve aver letto un milione di libri. Basta guardarsi intorno: ce lo insegna la Natura. Che mondo sarebbe il nostro con un solo fiore, un solo frutto, un solo pesce, un solo uccello, un solo essere umano, magari brutto, sporco e cattivo?

Non solo: che musica si potrebbe mai scrivere con un’unica nota? Quale poesia, romanzo, opera teatrale, sceneggiatura con un’unica parola? Quale tela si potrebbe dipingere con un unico colore? Quale danza o balletto, potrebbe nascere da un unico passo?

Noi italiani siamo fortunati, quindi – molto fortunati – a poter vantare (il verbo non è scelto a caso) di essere il frutto dell’incontro e della fusione di così tante grandi culture, visioni, lingue, voci, tradizioni, storie, fedi.

Identità parola plurale, dinamica, aperta

La Storia stessa del nostro Paese ci insegna che – come dicevano i latini – identità è, di fatto, un “pluralia tantum”: una parola che ha soltanto il plurale. Esistono, infatti, le identità ma non l’identità, per la semplice ragione che ogni identità – anche la meno articolata e complessa – è sempre la sintesi di più identità diverse.

Sintesi dinamica, tra l’altro, dal momento che nessuna identità è data una volta per tutte. Le identità non smettono mai di evolvere. Esattamente come quella di ciascuno di noi. È a tutti evidente, infatti, che ciò che siamo oggi è diverso sia da ciò che eravamo ieri che da ciò che saremo domani.

Le identità evolvono da sempre, dunque. Ed evolveranno per sempre. Per fortuna, aggiungo. Altrimenti, sul nostro pianeta vivrebbero 8 miliardi di “homo sapiens”. E i 200/300mila anni che ci separano dal nostro antenato più simile a noi sarebbero trascorsi inutilmente.

E, dato che è plurale e dinamica, identità è, inevitabilmente, una parola aperta. Apertissima, anzi, dal momento che è il frutto di centinaia di migliaia di anni di incontri, inclusioni, fusioni.

Inclusioni – attenzione – non esclusioni. Che non sono solo assurde e incomprensibili: sono, soprattutto, impraticabili. Oggi ancora più di ieri. Chiudersi in un’ottusa e ridicola pretesa autarchica, significherebbe, infatti, condannarsi all’estinzione, prima ancora che all’insignificanza politica, economica, sociale e culturale.

Migriamo da 2 milioni di anni…

Gli esseri umani non hanno cominciato a migrare agli inizi degli anni Novanta, per sbarcare a Lampedusa, conquistare lo stivale e imporci il loro Dio, occupare le nostre case, portarci via lavoro e donne e turbare i sonni di noi benestanti/benpensanti, “cattolici da pasticceria” (come li ha definiti il capo della cattolicità), come proclamano le voci – scriteriate, storicamente infondate e irrazionali – della galassia nazionalista, patriottica, sovranista, sciovinista, protezionista, anti-globalista, autarchica e identitaria.

Piccola parentesi: a proposito di Dio, vale la pena ricordare che Ebrei, Cristiani e Musulmani credono tutti nello stesso Dio. Inoltre, i cattolici antisemiti farebbero bene a non dimenticare che Gesù, insieme a tutta la sua famiglia e agli apostoli, era ebreo. Chiusa parentesi.

… per soddisfare bisogni primari

Gli esseri umani hanno cominciato a migrare circa 2 milioni di anni fa, quando l’Homo erectus ha lasciato l’Africa e ha iniziato a diffondersi in Asia e in Europa. Le sue migrazioni erano guidate da bisogni primari fondamentali: terra, acqua, cibo, focolari sicuri e accoglienti, protezione dai predatori (animali e no) e la necessità di assicurare una progenie in grado di garantire la sopravvivenza della specie.

Siamo tutti africani.

Sì, siamo tutti africani: facciamocene una ragione. I primi ominidi, infatti, sono apparsi nel cuore dell’Africa circa 7-6 milioni di anni fa. E, sempre in Africa, è emerso il genere Homo, il cui primo rappresentante – Homo habilis, considerato un progenitore dell’Homo erectus – è vissuto circa 2,8/2,4 milioni di anni fa. I suoi fossili sono stati trovati principalmente in Africa orientale, in Tanzania e Kenya. Prove fossili e genetiche (analisi del DNA mitocondriale e del cromosoma Y) indicano, infine, che tutte le popolazioni moderne discendono da un gruppo di umani – Homo sapiens – che si è evoluto in Africa circa 300mila anni fa.

L’orco Globalizzazione

Anche l’orco Globalizzazione, che tanto ci terrorizza, non è nato – come qualcuno vuole farci credere – dopo la caduta del Muro di Berlino. Chi lo sostiene ha gioco facile. Dopotutto, si tratta di indottrinare teste sempre più vuote e coscienze sempre più aride. Combinazione ideale per infestare l’opinione pubblica con i venefici frutti della malapianta della paura.

La globalizzazione è nata millenni fa. E non per il capriccio di qualche capotribù proto-buonista/comunista o paleo-turbo-capitalista. È nata per un bisogno vitale, ineludibile: la sopravvivenza. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile, non vi pare? Rinunciare alla prima, dunque, significa, di fatto, rinunciare anche alla seconda.

Autarchia è follia.

Ecco perché, a terzo Millennio avviato, l’idea di chiudersi in una sorta di autarchia2.0 non è soltanto anacronistica e stupida: è letale. Oltre che oggettivamente impraticabile. E non da oggi: da sempre. Non lo dico io: lo dice la Storia. Quella vera, non una delle mille bufale revisioniste, messe in giro ad arte dal, sempre più nutrito, consorzio dei nostalgici delle più grandi follie del recente passato.

Nessuno, in nessun angolo del pianeta, può, infatti, illudersi di essere completamente e felicemente autosufficiente. Sarebbe una follia. Follia ancora più grande in un Paese come il nostro, che dipende così tanto dagli altri, per materie prime e beni indispensabili alla sua stessa sopravvivenza.

Dipendiamo dalle risorse degli altri…

A causa della limitata disponibilità di risorse naturali e dell’elevata domanda interna, infatti, ogni anno, noi italiani, spendiamo, a seconda delle fluttuazioni nei prezzi internazionali e delle quantità dei beni di cui abbiamo bisogno (tra questi: petrolio e derivati, gas naturale, macchinari industriali e apparecchiature tecnologiche, automobili e componenti per l’industria automobilistica, ferro, acciaio, rame e altre materie prime metallurgiche, prodotti chimici e farmaceutici, grano e cereali e persino frutta esotica e verdure fuori stagione) tra i 140 e i 217 miliardi di euro, rispettivamente il 7% e il 10,85% del PIL, una cifra che equivale al nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Scusate se è poco.

La domanda è: saremmo mai in grado di produrre tutti questi beni “in casa nostra”?

… e dalle braccia degli altri

Per non parlare del bisogno, ormai patologico, di manodopera straniera, soprattutto per tutti quei lavori che noi italiani non vogliamo più fare: raccolta di frutta e verdura, ad esempio (si stima che, ogni anno, l’agricoltura abbia bisogno di 300/350mila stagionali); manovali, muratori, carpentieri, posatori di pietre, addetti a scavi e demolizioni, montatori di ponteggi (si stima che il 30-40% della forza lavoro nell’edilizia sia costituita da immigrati); cura e assistenza degli anziani (sono circa 850mila le/i badanti, in larga maggioranza immigrati); pulizie domestiche e di edifici pubblici, alberghi, ristoranti; camerieri, lavapiatti, aiuto-cuochi; camionisti, trasportatori, rider…

Una dipendenza, questa dalla manodopera straniera, destinata a crescere, soprattutto per due motivi:

- le preoccupanti dinamiche demografiche: abbiamo uno dei tassi di natalità più bassi al mondo (in media, circa 1,24 figli per donna: un valore ben al di sotto del livello di sostituzione – 2,1 figli per donna – necessario per mantenere stabile la popolazione nel lungo termine) e una popolazione sempre più anziana: circa il 23% degli italiani hanno un’età pari o superiore ai 65 anni, cosa che ci colloca tra i paesi più anziani a livello globale;

- le esigenze del mercato del lavoro, per il quale – secondo alcune stime – l’Italia avrebbe bisogno di 200/300mila lavoratori immigrati all’anno, per coprire le carenze di manodopera in settori chiave come quelli ricordati sopra.

Domanda: supponendo di rimandare a casa tutti gli immigrati che, attualmente, lavorano da noi (per lo più sfruttati, senza diritti e senza tutele) e di chiudere le frontiere ai migranti, chi di noi sarebbe disposto a rinunciare al proprio lavoro e a dedicarsi, per il bene di tutti, a una vita di fatica, sfruttamento, povertà ed esclusione sociale?

Un popolo di migranti.

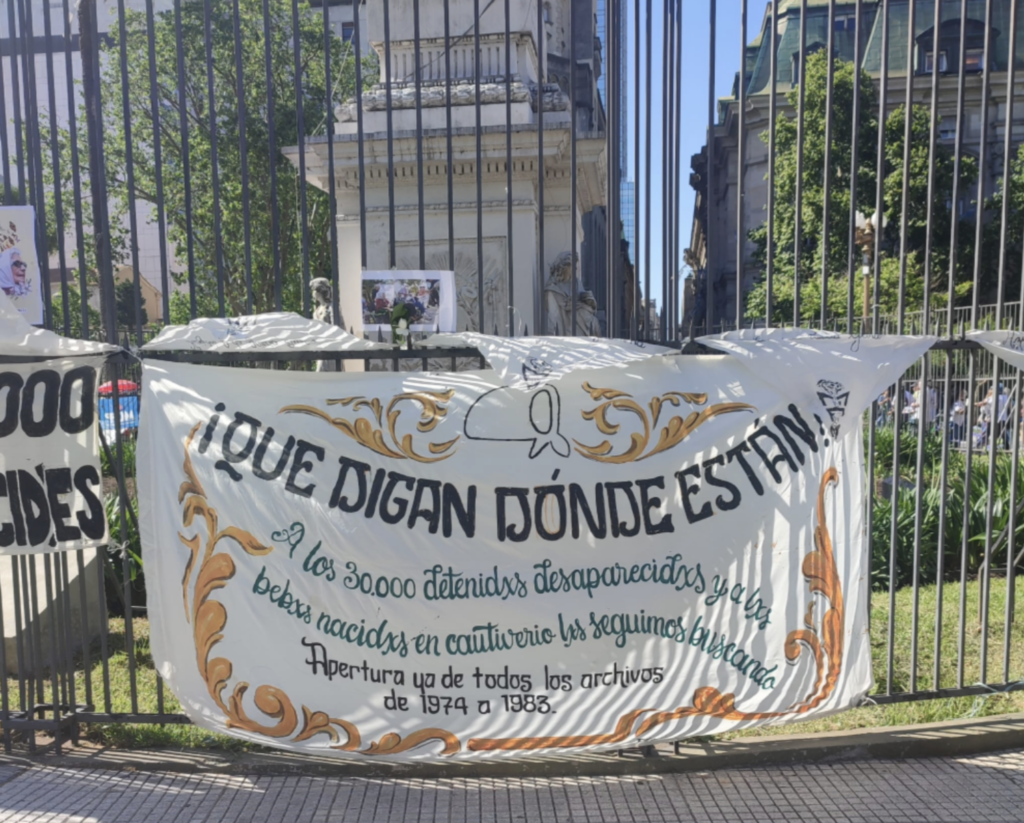

Non so se siamo mai stati davvero – come voleva la retorica fascista – un “popolo di eroi, di santi, di poeti, di artisti, di navigatori, di colonizzatori, di trasmigratori”. Una cosa, però, è certa: siamo stati e siamo ancora un popolo di migranti. Si stima, infatti, che, tra metà Ottocento e metà Novecento, tra 25 e 30 milioni di italiani siano emigrati all’estero: uno dei più grandi flussi migratori della storia moderna.

Le principali ondate migratorie sono state tre:

1861-1915: tra 9 e 14 milioni di italiani (circa il 31%-48% della popolazione media di quel periodo) lasciarono il Paese, dirigendosi verso l’America Latina (in particolare Argentina e Brasile), gli Stati Uniti e l’Europa;

1916-1945: tra 6 e 10 milioni di italiani (circa il 14,8%-24,7% della popolazione media di quel periodo) emigrarono negli Stati Uniti, in Europa e in Sud America;

1946-1960: tra 5 e 6 milioni di italiani (circa il 10,5%-12,6% della popolazione media di quel periodo) emigrarono verso l’Argentina, l’Australia, il Canada, il Venezuela e altri paesi europei.

Un pianeta di italiani.

Migranti produttivi. In tutti i sensi, visto che si calcola che, oggi, in giro per il mondo, ci siano tra i 60 e gli 80 milioni di persone di origine italiana. Un’Italia-figlia, persino più popolosa della sua madrepatria, che conta solo 59 milioni di figli.

Tra i 25 e i 30 milioni di questi nostri “cugini” e “nipoti” vivono in Brasile (10/15% della popolazione), tra i 20/25mln in Argentina (40%/50%), 17/18mln negli Stati Uniti (5/6%), 1/2 mln in Venezuela (3/7%), 1,5mln in Canada (4%), 1/1,5mlm in Francia (2/3%), 1,4 milioni Uruguay (40%), 1 mln in Australia (4%), 700mila in Germania (0,85%) e 500mila in Svizzera (6%).

Due domande:

- Se i suddetti Paesi adottassero politiche anti-stranieri/immigrati, e decidessero di liberarsi di tutta quella gente e rimandarla a casa sua, noi dove ce li metteremmo?

- Se tutti questi italiani di seconda/terza generazione decidessero – in base allo ius sanguinis, così caro ai nostri sovranisti/nazionalisti – di richiedere la cittadinanza italiana (la trasmissione della cittadinanza non ha un limite di generazioni) e trasferirsi da noi, come gestiremmo l’ingresso nel nostro Paese di milioni e milioni di migranti legali?

L’identità italica non esiste

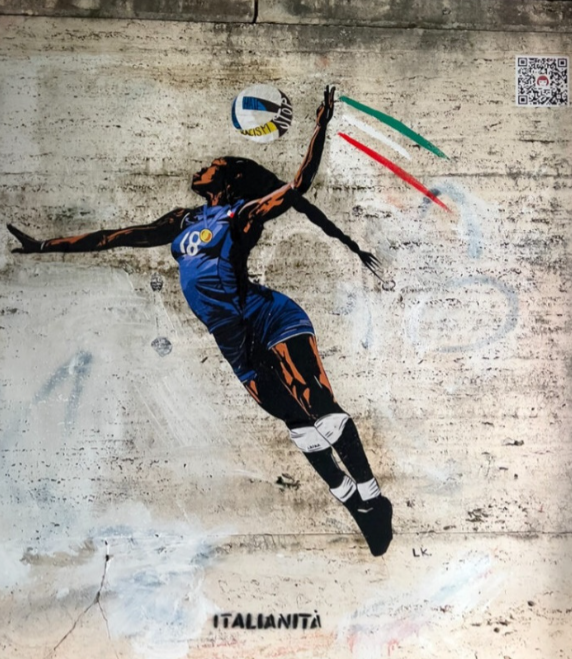

Siamo sicuri che i tratti somatici di tutti questi italo-brasiliani/argentini/statunitensi/venezuelani/canadesi/francesi/uruguaiani/tedeschi/svizzeri rappresentino l’italianità?

Ma, soprattutto: cos’è questa fantomatica italianità?

Un fantasma, appunto, dal momento che non esiste alcuna “identità italica”. E non per chissà quale pregiudiziale ideologica, ma per la semplice ragione che la Storia ci dice che il nostro Paese è uno tra i melting pot più antichi e ricchi di “bio”-diversità di tutto il pianeta.

Sono davvero tanti, infatti, i popoli non italici che hanno contribuito a renderci quelli che siamo oggi. Impossibile non ricordare almeno i più importanti: Fenici (popolo semitico originario di una regione che corrisponde all’attuale Libano, con colonie che si estendevano in parte della Siria e lungo le coste del Mediterraneo), Greci, Celti (tribù indoeuropee emerse in una regione dell’Europa centrale che comprendeva le attuali Austria, Svizzera, Germania meridionale e Francia orientale), Goti (originari dell’attuale Svezia meridionale: si divisero in due rami: i Visigoti, che, dopo aver attraversato i Balcani, si stabilirono in Gallia [l’attuale Francia] e nella Penisola Iberica [Spagna e Portogallo] e gli Ostrogoti, che si stabilirono nelle regioni orientali dell’Europa, intorno al Mar Nero, in un’area che corrisponde all’attuale Ucraina, Moldavia e Romania, per poi migrare in Italia), Longobardi (originari dello Jutland, oggi parte della Danimarca, che migrarono attraverso la Germania settentrionale), Vandali (probabilmente originari anch’essi della Scandinavia o della penisola dello Jutland), Unni (provenienti dalle steppe dell’Asia centrale o dalla Mongolia), Normanni (Vichinghi originari di Norvegia, Danimarca e Svezia, che si stabilirono nella Normandia in Francia prima di espandersi in altre parti d’Europa), Arabi, Franchi, Spagnoli, Francesi e Austriaci.

Ci piaccia o no, dunque, nel nostro sangue c’è il sangue di tutte queste genti. Impossibile, quindi, parlare di italianità. A meno che non ci sia qualcuno in grado di stabilire quale percentuale di sangue “italianamente puro” (vale a dire non fenicio, greco, celtico, gotico, visigotico, ostrogotico, longobardo, vandalico, unno, normanno, arabo, franco, spagnolo, francese e austriaco) sia necessaria per potersi dire effettivamente italiani. Cinque per cento? Dieci? Quindici? Trenta? Cinquantuno per cento?

Non scherziamo, per favore. Possiamo anche continuare a ignorare – o fingere di ignorare tutto questo – ma al nostro patrimonio genetico non interessano le nostre credenze, convinzioni, elucubrazioni. Possiamo strillare quanto vogliamo, ma lui resta quello che è: il prodotto di millenni di incroci avvenuti in un Paese che, per la sua posizione geografica nel Mediterraneo, è stato, fin dall’antichità, un crocevia di grandi popoli, grandi culture, grandi commerci.

È scientificamente dimostrato, infatti, che il nostro DNA è un mosaico di influenze genetiche e culturali diverse e che noi italiani condividiamo marcatori genetici con popolazioni del Mediterraneo orientale, del Nord Africa, dell’Europa centrale e settentrionale, e del Medio Oriente. Le cose stanno così: accettarlo o no, non le cambia.

Lingua italiana?

Per tutto questo, neanche la lingua italiana è al 100% italiana. Il nostro alfabeto, ad esempio, ha origini fenicie (1200 a.C.), è stato poi modificato dai Greci (IX secolo a.C.), ha influenzato l’alfabeto degli Etruschi (che vivevano nell’Italia centrale, prima dell’ascesa di Roma) e, infine, è stato adottato dai Latini. Con l’espansione dell’Impero Romano, l’alfabeto latino si è diffuso in gran parte dell’Europa e in alcune parti dell’Africa e del Medio Oriente. Dopo la caduta dell’Impero Romano, l’alfabeto latino è rimasto in uso grazie alla Chiesa cattolica, che lo utilizzava (e ancora lo utilizza) per la scrittura dei testi religiosi, e si è evoluto nelle lingue romanze, tra cui l’italiano.

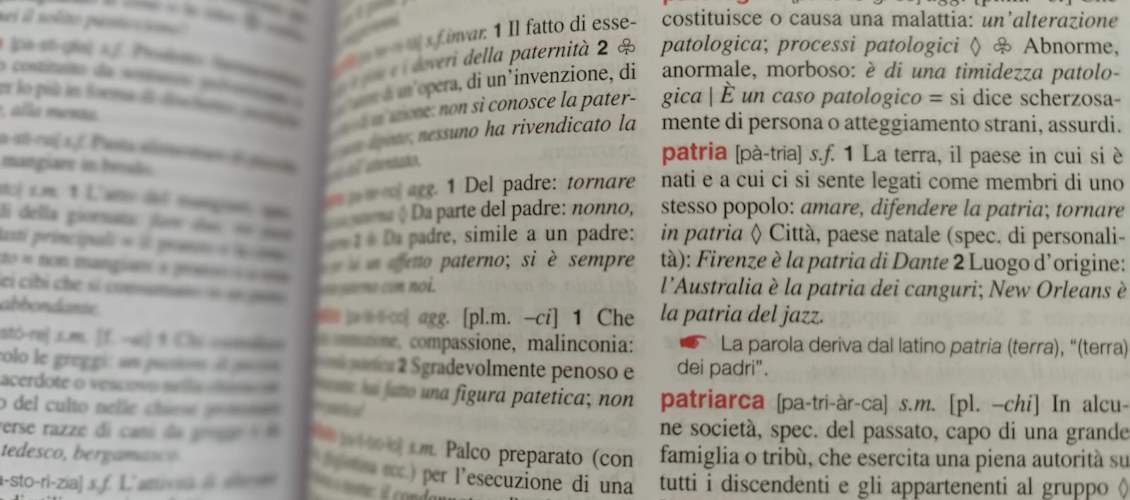

Per non parlare del nostro lessico, che ospita più di 23mila parole di origine straniera. Parole di uso così comune e frequente, che non sappiamo nemmeno che provengono da greco, inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, provenzale, giapponese, portoghese, turco, longobardo, ebraico, hindi, sanscrito, cinese e persiano. Cosa vogliamo fare? Bandire tutte queste parole dai nostri vocabolari e rinunciare a usarle, solo perché non presentano i caratteri dell’italianità?

Numeri italiani?

E cosa dovremmo fare, allora, dei numeri che utilizziamo, visto che provengono dall’antico sistema numerico indiano (primo/sesto secolo d.C.), successivamente adottato e perfezionato da studiosi arabi e persiani, i quali li diffusero nel mondo islamico e, attraverso di esso, in Europa?

Vogliamo rinunciare anche a loro?

Già che ci siamo, allora, perché non rinunciare anche ad aritmetica, algebra e geometria, visto che sono arrivate a noi dopo un processo di sviluppo millenario, che ha coinvolto civiltà decisamente non italiche come Sumeri, Babilonesi, Egizi, Greci, Arabi, Persiani e Indiani?

Città italiane?

E cosa vogliamo fare delle molte, importanti, città italiane fondate da popolazioni non italiane? Qualche esempio? Ancona, Catania, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto (Greci), Cagliari e Palermo (Fenici), Milano e Torino (Celti), Trieste (Illiri). Ma la lista, ovviamente, è molto più lunga di così. Potremmo sempre raderle al suolo, per farle ricostruire da veri italiani. Ma, oltre alla incommensurabile perdita di bellezza, arte, storia e cultura, e tralasciando questioni come tempi e costi, e il problema di dove ospitare gli oltre 5 milioni di persone che vivono in quelle città, la domanda è: siamo davvero sicuri che riusciremmo a trovare tutta la manodopera italiana di cui avremmo bisogno?

Nemmeno la cucina italiana è davvero italiana.

L’italianità non esiste nemmeno in cucina, visto che alcuni alimenti che consideriamo testimonial-simbolo della nostra cucina nel mondo non sono affatto italiani: pomodori e patate, ad esempio, originari, rispettivamente, del Messico/Perù e delle Ande; il riso, originario dell’Asia (Cina e India); il mais, anima della polenta, e il peperoncino, anch’essi originari delle Americhe; il basilico, originario dell’Asia tropicale (India, in particolare); la melanzana, originaria dell’Asia meridionale (probabilmente, India); lo zucchero, originario dell’Asia meridionale (India) e persino il caffè, originario dell’Etiopia, che si diffuse in Europa attraverso la penisola arabica e il mondo islamico.

Cosa vogliamo fare? Rinunciare a tutte queste meraviglie poiché non possono vantare natali italiani e alle mille prelibatezze che le nostre bisnonne, nonne e madri hanno creato, grazie ad esse? La nostra cucina, come la nostra identità, è uno straordinario mosaico di influenze ed è proprio questo che la rende unica e inimitabile.

Ha ragione Brandolini

Che dire? Ha ragione Brandolini: “La quantità di energia necessaria per confutare una stronzata è di un ordine di grandezza superiore a quella necessaria per produrla”. Infinitamente superiore, mi permetto di chiosare.

Lo dimostra il fatto che mi ci sono volute ben quattordici cartelle (e dubito fortemente che saranno sufficienti) per provare a spiegare i motivi principali per i quali l’identità – almeno così come concepita e propagandata dai tribuni della galassia identitaria – è un falso storico, una visione anacronistica e completamente impraticabile dell’esistenza. In una parola: una stronzata.

Il fatto che siano in molti – troppi – a darle credito, non significa affatto che essa lo meriti davvero. Non sempre, infatti, un grande successo è sinonimo di grande qualità. Anche Albano e Romina o Toto Cutugno – sia detto con rispetto – hanno venduto milioni di dischi. Questo, però, non li rende certo Elvis né i Beatles. E nemmeno ce li avvicina.

Spesso, il successo di un’idea non dipende dalla sua effettiva grandezza ma dalla piccolezza dei suoi estimatori. Per una formica, anche un bassotto è un gigante. E la Storia, purtroppo, è piena di folle che si sono lasciate sedurre da folli.

Nel solo Novecento, l’Europa ha vissuto sotto il giogo di ben 13 regimi totalitari, più o meno sanguinari, per complessivi 415 anni senza libertà, pace, diritti, democrazia. E, sebbene, i risultati disastrosi e tragici di quelle esperienze siano sotto gli occhi di tutti, certe parole d’ordine continuano ad affascinare legioni di stolti, ignari e creduloni.

Come si spiega? Onestamente, non lo so. E la Storia, ahimè, dimostra che non esiste una ricetta che consenta di liberarsi, una volta per tutte, delle menti tiranniche, oppressive, spietate e sanguinarie che hanno ridotto in cenere Europa, Asia Orientale e Sudorientale, Nord Africa e Pacifico, prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Quello che so è che, rispetto al “secolo breve”, la situazione, oggi, è ancora più critica, a causa di un nefasto allineamento di pianeti: genitori inesistenti, scuole e università che sono l’ombra di quelle della seconda metà del Novecento, più di quarant’anni di tv spazzatura, un’informazione, ormai, ridotta a propaganda e gossip di bassa lega e all’incontenibile strapotere di Internet e dei social media.

A proposito di questi ultimi aveva ragione da vendere Umberto Eco, quando osservava che hanno dato «diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli». «Il dramma di Internet – aggiungeva Eco – è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità».

È vero: siamo in balia degli scemi del villaggio. Ed è un vero dramma. Anche perché il villaggio è ben felice di questo stato di cose, dal momento che si identifica – appunto – negli “scemi” e si sente confortato nella propria mediocrità. Mal comune…

Al pari degli indifferenti, odio gli “identici”, perché, uccidendo le differenze, uccidono la verità. E, con essa, la libertà. E, con la libertà, il senso e il valore stesso dell’esistere.

Chiudo parafrasando un sublime incipit tolstoiano: “Tutte le persone intelligenti, sono intelligenti a modo loro; tutti gli stupidi si somigliano”.

E quella tra gli stupidi non è solamente l’identità più diffusa ma è di gran lunga la più pericolosa che esista in Natura. Come ammoniva l’immenso Dietrich Bonhoeffer, infatti, «Contro il male è possibile protestare, ci si può compromettere, in caso di necessità è possibile opporsi con la forza […]. Ma contro la stupidità non abbiamo difese. Qui non si può ottenere nulla, né

con proteste, né con la forza; le motivazioni non servono a niente».

Cerchiamo di non dimenticarlo.