A cura di Ivan Fedele

Giuseppe Cesaro nasce a Sestri Levante il 12 marzo del 1961.

Si appassiona ben presto alla musica e alla parola scritta. Mancino come Paul McCartney, del quale è un grande estimatore, impara a suonare la chitarra da ragazzino. Collabora con le riviste “Chitarre” e “Chitarra acustica”. Nel 1987 partecipa alla realizzazione del libro “Assolo, non solo” edito nel 1987 da Rusconi. Volume che approfondisce un progetto musicale live di Baglioni il quale, unico musicista sul palco, suona insieme tutti gli strumenti musicali collegati dal neonato sistema MIDI (del quale Giuseppe Cesaro diventa esperto per “Midiware” e “Musicarte”, epicentro delle novità musicali e strumentali a Roma e in Italia). Nell’ambito di queste competenze, Giuseppe Cesaro si ritrova anche ad avvicinare alle nuove potenzialità del MIDI e dei nuovi software musicali Lucio Battisti.

Collabora con il portale fingerpicking.net e scrive ancora, in qualità di esperto del settore, sulle riviste “Fare musica”, “Computer music”, “Studio report”, ecc.

Negli anni ’90 è direttore responsabile del mensile di cultura politica “Città popolare”. Collabora anche con il quotidiano “L’informazione” e il quindicinale “Agricoltura”.

Dalla primavera del 1998 diventa consulente ai testi di Claudio Baglioni collaborando alla realizzazione di progetti discografici, produzioni live, iniziative editoriali e alla comunicazione. La collaborazione inizia col progetto “Da me a te” e nella stesura di brani evocativi come “Prima del calcio di rigore” per poi proseguire con gli album “Viaggiatore sulla coda del tempo”, “Sono io, l’uomo della storia accanto”, “QPGA” (album musicale e romanzo), “Con voi” e “In questa storia che è la mia”. Il suo apporto collaborativo è decisivo anche per “O’ Scià”, festival musicale che il cantautore romano svolge sull’isola di Lampedusa, con cadenza annuale, dal 2003 al 2012, ottenendo importanti riconoscimenti istituzionali per i suoi scopi sociali in ambito europeo.

Il 20 dicembre 2003, in uno degli appuntamenti speciali legati all’Associazione Culturale ClaB, al Palaghiaccio di Marino duetta con Claudio Baglioni sulle note di “Yesterday” dei Beatles.

È curatore, editor e ghostwriter per le case editrici La nave di Teseo, Bompiani, Mondadori, Rizzoli, Skira.

Nel 2008 esordisce nella narrativa con il romanzo breve “Aghi di pino” con la casa editrice Edimond.

Nel 2013 inizia la sua collaborazione con Giuseppe Sgarbi. Dietro invito di Elisabetta Sgarbi, Giuseppe Cesaro raccoglie testimonianze e memorie del padre, contribuendo a realizzare i romanzi “Lungo l’argine del tempo: memorie di un farmacista” (2014), che vince i prestigiosi premi Martoglio e Bancarella, “Lei mi parla ancora” (2016, del quale Pupi Avati si è occupato di una trasposizione cinematografica avente come attore protagonista Renato Pozzetto e come interprete del personaggio richiamante la figura di Giuseppe Cesaro, l’attore Fabrizio Gifuni) e “Il canale dei cuori” (2018).

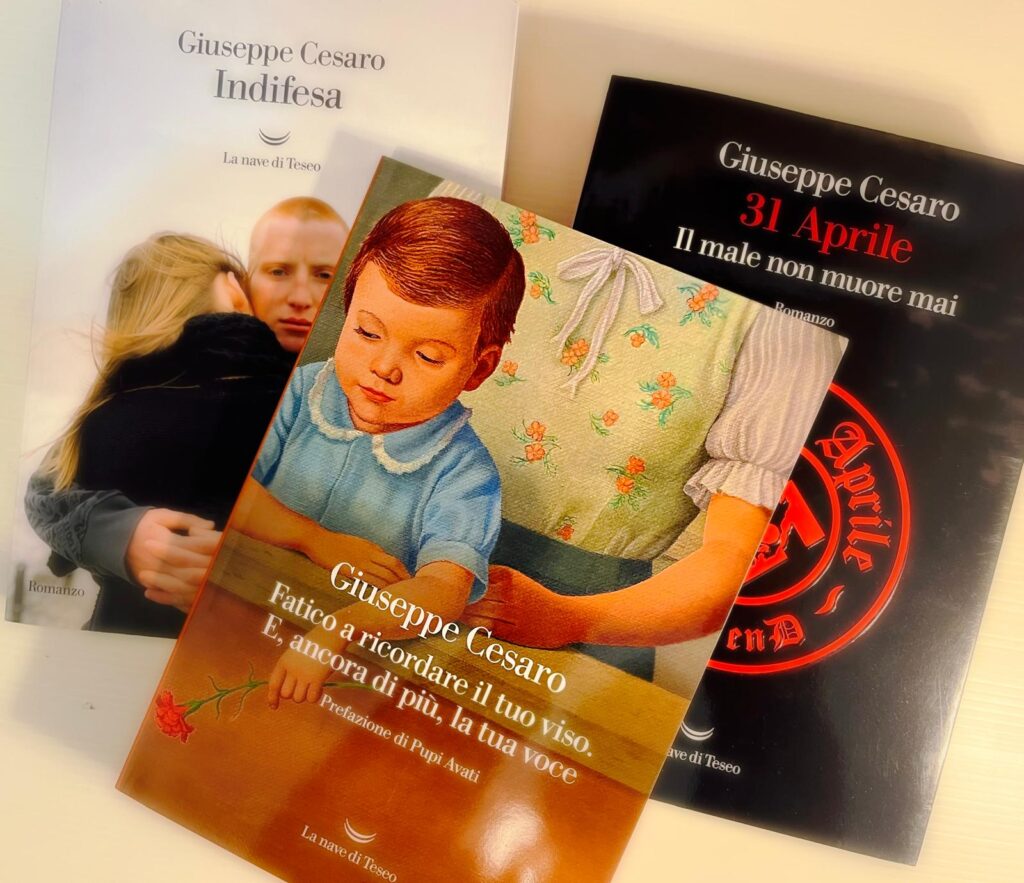

Nel 2018, con La nave di Teseo, pubblica il romanzo “Indifesa”, una storia di solitudine che ha per protagonista Andrea, intrappolato in un corpo misterioso difficile da definire e da decifrare.

Nel 2021 pubblica, sempre con La nave di Teseo, il romanzo “31 aprile – Il male non muore mai”. Vera Stark, la protagonista, è una giornalista che ha iniziato un’inchiesta sulla crescita del neonazismo in Germania e che dovrà presto rendersi conto che l’orrore non è alle spalle, ma è vivo e presente a pochi passi da lei.

Nel 2023, per la Round Robin Editrice, esce “Manuale per aspiranti scrittori. 3×5 non fa 15”, un vademecum per imparare l’arte di scrivere a uso e consumo di giovani, adulti, principianti e addetti ai lavori.

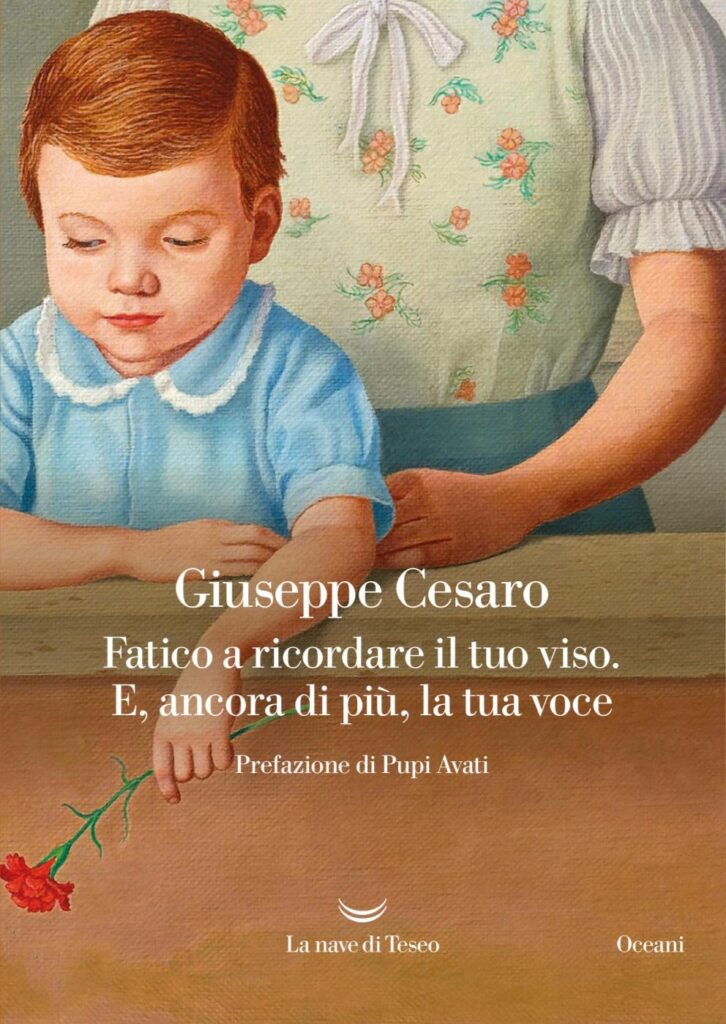

Infine, nel 2025, esce, per La nave di Teseo, il suo memoriale “Fatico a ricordare il tuo viso. E, ancora di più, la tua voce”. Romanzo che racconta squarci autobiografici relativi alla storia della sua famiglia e soprattutto a due lutti familiari molto importanti.

FOCUS SULL’ULTIMA OPERA

“Fatico a ricordare il tuo volto. E, ancora di più, la tua voce” è l’ultimo libro dell’autore Giuseppe Cesaro, pubblicato da La nave di Teseo nel marzo di quest’anno e introdotto da una bellissima prefazione di Pupi Avati. Nel romanzo memoriale Giuseppe Cesaro racconta dei suoi diciassette anni e della perdita della madre. L’autore si rivolge alla madre, in un dialogo che va oltre la morte, nel tentare di ricordare i mesi della sua malattia. In una famiglia già segnata dalla morte di Marta, una delle sorelle dell’autore il libro esplora i temi della perdita, del ricordo, dei vari modi di porsi di fronte al dolore, alla malattia (di quel “brutto male” del quale si celava il nome) e alla morte. E’ un libro doloroso e poetico, ma, paradossalmente, è una storia piena di vita, di amore, di una famiglia comunque unita. Un lungo racconto dove sentiamo la puzza di ospedale, ma anche l’odore del mare di Sestri Levante.

Innanzitutto grazie per averci concesso questa intervista.

Grazie a voi per l’attenzione.

Ho letto i tuoi bellissimi romanzi. Dai racconti di “Aghi di pino” fino all’ultimo “Fatico a ricordare il tuo viso. E, ancora di più, la tua voce”. Come nasce la tua passione per la scrittura?

Credo che sia andata un po’ come a Obelix. Lui, da piccolo, è caduto nel pentolone della pozione magica di Panoramix, io, nello studio-libreria di mio papà, un “sancta sanctorum” nel quale erano ordinatamente accatastati migliaia di titoli. Un bel giorno – avrò avuto quindici o sedici anni – ho commesso l’errore di prendere un libro e cominciare a leggerlo (un racconto breve di Dostoevskij, chiamato “Povera gente”) e sono precipitato nel mondo più affascinante di tutti: quello delle parole. Affascinante e totalizzante, evidentemente. Da allora, infatti, non ne sono più uscito.

C’è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi fare lo scrittore?

No. Il passaggio dall’amore per le parole lette a quello per le parole scritte è stato del tutto naturale. A poco a poco, mi sono trovato a mettere in fila le parole. E, una fila dopo l’altra, mi sono accorto che prendevano vita delle storie. Quello di cui non ero ancora consapevole è che, mentre le storie prendevano la loro vita, si prendevano anche la mia. E, così, quasi senza che me ne accorgessi, le parole sono diventate la mia vita. Loro continuano ad arrivare, io continuo a metterle in fila e le storie continuano a nascere. A volte – come in questo caso – tirarle fuori dalla testa e metterle su carta è doloroso. In compenso, però, aiuta. Certe ferite non si rimarginano, è vero. Ma impariamo a disinfettarle meglio. La speranza è che pagine come queste, possano aiutare anche chi deciderà di dedicare loro un po’ del suo tempo. Un dono immenso, se ci pensi. Visto che non abbiamo niente di più prezioso. Spero, almeno, di non deluderlo.

“Aghi di pino” del 2009 è composto da una serie di racconti che vanno a intersecarsi tra di loro, donando grande coralità alla narrazione. Ogni storia personale è mossa, appunto, come un ago di pino al vento. E noi ci avviciniamo promettendoci un “per sempre” che non possiamo mantenere, perché lo stesso vento potrebbe allontanarci. Siamo mossi dal caso o dal caos?

Da entrambi, temo. E, forse, non è del tutto privo di significato il fatto che “caso” e “caos” siano l’uno l’anagramma dell’altro. Non so dire se faremmo meglio a lasciarci trascinare dal vento, come gli aghi di pino o se dovremmo combattere le correnti, per cercare di prendere in mano – ammesso che sia davvero possibile – il timone di noi stessi. Credo che ognuno di noi debba scegliere la strada che sente più sua. Quello che so è che navigare non è facile. Mai. Né in favore di vento né controvento. Per due ragioni su tutte, secondo me. La prima è che abbiamo piantata nell’anima una parola – “infinito” – che parla di qualcosa che, in natura, non esiste. Tutto, intorno a noi, infatti è “finito”. E questa fame di infinito, in una realtà, nella quale ogni cosa finisce, genera angoscia. Il “per sempre” che qualcuno ha depositato in fondo al nostro cuore, è irrealizzabile e questo ci fa soffrire.

La seconda ragione è che noi umani (sostantivo, non aggettivo) siamo gli unici animali che fabbricano da sé la gabbia nella quale si rinchiuderanno. Pensaci: tra il “lordo” e il “netto” dell’esistenza, c’è un abisso. Abbiamo costruito una quotidianità talmente opprimente che, tra il lavoro, le mille incombenze quotidiane, le faccende domestiche (le famigerate “cose da fare”), la burocrazia, ecc. ecc., il tempo per vivere davvero si riduce al lumicino, anche perché un terzo della vita la dormiamo… “È la vita”, diciamo. Balle! Non l’abbiamo trovata bell’e pronta: l’abbiamo voluta così noi! Invece di lamentarci, dunque, faremmo bene a farci un bell’esame di coscienza. (Pensiamo solo a come l’avidità sta riducendo il nostro pianeta…). Ci siamo resi schiavi di falsi bisogni e modi di vivere completamente assurdi, che finiscono col succhiarci i quattro quinti del nostro tempo. Di’ la verità: non sembra folle anche a te?

Hai perfettamente ragione. È assoluta follia! La tua avventura umana parte da Sestri Levante. Una Sestri raccontata molto nel tuo ultimo lavoro. Le tue origini quanto hanno influito sulla tua personalità e sul tuo modo di scrivere?

Racconto spesso di essere nato sul tavolo da pranzo di una casa equidistante da Baia del Silenzio e Baia delle Favole ed è la verità. Chissà: forse sarà per questo che amo così tanto le parole e fatico a rimanere attaccato alla realtà. E, mentre la realtà – forse perché, come ho detto, noi umani facciamo di tutto per renderla indigeribile – è spesso devastante e quasi sempre deludente, le parole, persino le più brutte, non deludono mai, perché hanno sempre qualcosa da dire. Credo che, dopo la musica, la parola sia la più grande invenzione dell’umanità. Pensaci: una parola salva, un’altra condanna; una esalta, un’altra deprime; una dà la vita, un’altra la toglie. È la parola l’arma più potente che esista. Proprio per questo, però, bisogna maneggiarla con la massima cura. Basta davvero un nonnulla per trasformare il Paradiso in Inferno. Un grande filosofo del Novecento diceva: “Il linguaggio è la casa dell’essere. Nella sua dimora abita l’uomo”. Se è così – e io ne sono convinto – non è difficile capire che, se parliamo parole brutte, sporche e cattive, viviamo in una casa brutta, sporca e cattiva, e conduciamo una vita brutta, sporca e cattiva. Non una grande prospettiva, non ti pare?

Per niente. Il nostro linguaggio influenza il nostro pensiero e la nostra morale. Ma, a proposito di parole, quali sono gli autori che hanno particolarmente ispirato la tua formazione di uomo e di scrittore?

Domanda difficilissima. Dopo più di cinquant’anni di letture, sono davvero tante le anime che mi hanno animato e, spesso, rianimato. Impossibile citarle tutte. Mi vengono in mente il Dostoevskij de “I fratelli Karamazov” o di “Delitto e castigo”, il Böll di “E non disse nemmeno una parola” o “Opinioni di un clown”, il Gadda di “La cognizione del dolore” e del “Pasticciaccio”… ma anche Virginia Woolf e Toni Morrison, Fitzgerald, Hemingway e Salinger, Pasolini, Calvino e Tabucchi… e, naturalmente, Omero, Dante, Shakespeare, Leopardi! Ma sono solo i primi nomi che mi vengono in mente. La lista è infinitamente più lunga di così. Se non ho ancora smesso di scrivere, credo sia per il tentativo di riuscire, un giorno, a diventare bravo come loro. Tentativo disperato perché, inevitabilmente, destinato a fallire. Un fallimento che, però, tiene vivi, dal momento che costringe a lottare per fare ancora un piccolo passo avanti verso la vetta. Non conta arrivare in cima: conta non smettere mai di camminare. Non dovremmo mai dimenticare l’“ideale” (le cose, cioè, come dovrebbero essere) e non dovremmo mai arrenderci al “reale” (le cose come, invece, sono), perché, se lo facciamo, non solo né noi né il mondo miglioreremo mai ma, al contrario, continueremo, irrimediabilmente, a peggiorare.

Un punto importante della tua carriera è stato l’incontro con Giuseppe Sgarbi, grazie alla figlia Elisabetta. Ne sono nati dei libri che hanno fatto incetta di premi. Raccontaci di questo sodalizio.

È stato un incontro sorprendente, intenso ed emozionante. “Nino” – come lo chiamavano tutti – aveva già più di novant’anni. Un gentiluomo d’altri tempi. “Lei crede davvero che a qualcuno possa interessare la mia vita?”, mi chiese, la prima volta che ci incontrammo. “Sì”, risposi, senza esitare. “Non dica bugie”, replicò, dubbioso. “Mi chiamo Giuseppe – dissi – le pare che uno che si chiama così possa dire bugie?”. Sorrise, crollando la testa e cominciò a raccontare. Dai nostri incontri, sono usciti quattro romanzi: uno più bello dell’altro. Non lo dico io. Lo hanno detto critici e lettori. “Uno scrittore e un uomo autorevole”, lo ha definito un gigante come Claudio Magris: “ricorda, racconta, riflette in una prosa classica, affascinante, piana e percorsa da echi e risonanze, come ogni classicità”. Più di così.

E che impressione ti ha fatto essere interpretato, nel film “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati, da Fabrizio Gifuni? Che significativo dono, poi, che proprio Pupi Avati abbia scritto la prefazione di “Fatico a ricordare il tuo viso. E, ancor più, la tua voce”…

Un’emozione incontenibile. Quasi impossibile da raccontare. Pupi mi invitò a Cinecittà alla proiezione riservata al cast. Ricordo Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Chiara Caselli, Fabrizio Gifuni, Alessandro Haber… (C’era anche Vittorio Sgarbi…). Un attimo prima di dare il via alla proiezione, Pupi mi indicò e disse: “È lui il vero Gifuni!”. Quello che accadde dopo, dentro di me, te lo lascio immaginare. Alla fine della proiezione, erano – come te – tutti curiosi di sapere come fosse stata quell’esperienza e come si fosse sviluppato un dialogo così intenso e poetico tra due persone così lontane, non solo anagraficamente. Sandrelli e Caselli mi dissero: “Vieni, ti accompagniamo a casa”. Troppe emozioni per un solo pomeriggio. Le ringraziai, ci abbracciammo, uscii nella Roma di sempre e tornai a casa in Metro. Nel tempo, la sintonia con Pupi si è affinata. Non so se, oggi, si possa parlare di amicizia. È una parola troppo grande: il pudore mi impedisce di usarla con leggerezza. Credo si possa parlare di affinità elettive e di simpatia, nell’eccezione che l’etimologia suggerisce. Fatto sta che, da allora, mi invita alle anteprime dei suoi film, ci scambiamo messaggi su attualità, libri, cinema, arte e su questo presente chi ci piace ogni giorno di meno… Una mattina, gli ho mandato una delle prime bozze del mio memoir. Ero dubbioso se andare avanti o no. La bozza lo ha colpito e mi ha chiamato subito. “Devi scriverlo, assolutamente!”, ha detto. Stessa cosa che mi aveva detto anche Maria Antonia: sceneggiatrice, regista, eccellente scrittrice (il suo “Il silenzio del sabato” è uno dei libri che ho amato di più di questi ultimi anni) e anche figlia di Pupi. Sono stati loro tra i primissimi a incoraggiarmi a imboccare questa strada. E, a giudicare dalle parole di recensori e lettori, direi che avevano visto giusto.

Nel 2018 esce “Indifesa”. Un romanzo di rara intensità. È una condizione da evitare o da accogliere il sentirsi indifesi?

Mettiamola così: se una farfalla si posa sulla schiena di un rinoceronte, il rinoceronte non se ne accorge nemmeno. Se, invece, è il rinoceronte a poggiare una zampa sulla farfalla, la farfalla se ne accorge eccome. Peccato, però, che quella sarà l’ultima cosa della quale si accorgerà. Un’anima indifesa somiglia molto più a una farfalla che non a un rinoceronte. È infinitamente più fragile e assai più esposta alle intemperie dell’esistere. In cambio, però, le sono consentite due meraviglie che al rinoceronte sono irrimediabilmente negate: incantare il mondo con i colori e i disegni strabilianti delle sue ali e volare. La fragilità si paga a caro prezzo, è vero. Ma ripaga. Molto più di quanto immaginiamo. Non so te ma io, se potessi scegliere, preferirei volare. E tu?

Assolutamente sì. Innalzarsi dove la grettezza del rinoceronte non potrà mai. Andrea, nel romanzo, vive una situazione di solitudine ed esclusione in un corpo che biologicamente a volte è maschile, altre volte femminile. A cosa ti sei ispirato per tratteggiare la sua figura?

Mi sono ispirato alla parte femminile che è in ciascuno di noi. Che, spesso, è la nostra parte migliore. Credo che dovremmo imparare ad ascoltarla e a tenere nella dovuta considerazione quello che ci dice. Sono certo che le cose andrebbero molto ma molto meglio. Sia nel nostro rapporto con noi stessi che in quello con gli altri. E credo anche che il mondo troverebbe, finalmente, la bussola che non ha mai trovato. E che, purtroppo, temo abbia paura di trovare.

Cosa avevi urgenza di raccontare?

L’ottusa cecità e la meschina e volgare mediocrità del mondo. Un mondo che non è disposto ad accettare la nostra vera identità e che è ancora meno disposto ad accettare chi, come Andrea (un nome, non a caso, ambigenere), di identità ne ha addirittura due. Il mondo vive – non da oggi ma soprattutto oggi – in una sgradevolissima e nefasta asimmetria: tutti ci riempiamo la bocca della parola identità, rivendicando il nostro diritto a vederla riconosciuta, accettata e rispettata dagli altri. Allo stesso tempo, però, neghiamo agli altri il diritto a vedere riconosciuta, accettata e rispettata la loro identità. Una follia. Come se ci fossero identità buone e identità cattive, identità giuste e identità sbagliate, identità legittime e identità illegittime. E, come al solito, senza curarci minimamente della “trave” nel nostro occhio, puntiamo il dito e, sempre più spesso, il mitra contro la “pagliuzza” nell’occhio dell’altro. La “terza guerra mondiale a pezzi” parte da qui. E rischia di fare a pezzi il mondo, con tutte le sue identità, vere o false che siano.

Nella storia fa capolino anche un artista musicale che, in molti tratti, sembra ricordare Baglioni, proprio il cantautore romano con il quale collabori ai testi dal 1998. Ma la vostra conoscenza ha radici negli anni ’80, ai tempi di “Assolo, non solo”, un progetto altamente innovativo di Claudio Baglioni. Ci racconti come è nato e come si è sviluppato il vostro rapporto artistico?

L’incontro è avvenuto, nel 1986, grazie a Pasquale Minieri, quando nasceva il progetto di trascrivere – con i primi software di scrittura musicale – le parti realmente suonate da Claudio, dal vivo, sul palco di quel tour, straordinario e letteralmente unico, che fu “Assolo”. Un’idea tanto affascinante quanto difficile da realizzare, anche perché, all’epoca, i software di scrittura e stampa musicale erano davvero agli albori della loro storia. Un lavoro massacrante, soprattutto per Walter Savelli che doveva ricontrollare, nota per nota, ogni esecuzione di ogni pezzo. Sembrava la tela di Penelope: Walter rimetteva a posto le note, Pasquale e io, le parole ma il software riusciva sempre a farci qualche brutta sorpresa e, spesso, eravamo costretti a ricominciare tutto da capo. Quell’esperienza, per me, è stata, però, un big-bang straordinario. Oltre a conoscere il genio di Pasquale e la vitalità musicale di Walter, mi ha fatto incontrare uno dei più grandi artisti italiani: autore, musicista e persona tutt’altro che ordinaria. Com’è nato il nostro rapporto artistico? Una parola dopo l’altra. Abbiamo cominciato a parlare – di tutto, non solo di musica (la musica, anzi, è arrivata per ultima) – e non abbiamo più smesso. Dico a te una cosa che non ho mai detto a nessuno. Famiglia a parte, ovviamente. Claudio mi ha salvato la vita. Non in senso letterale, ma in un senso non meno importante. Mi ha riportato a quella musica dalla quale ero stato costretto a tenermi lontano, quando mio papà non aveva voluto iscrivermi al Conservatorio. Un aneddoto che colpì Claudio al punto che volle citarlo in un breve passaggio del suo romanzo. Restituendomi la musica, mi ha restituito la vita. Esiste dono più grande?

Hai raccontato l’orrore di un neo-nazismo non troppo lontano dalla realtà del nostro tempo in “31 aprile”. Un romanzo che guarda con occhio spietato all’evoluzione di queste dinamiche. Come è nato?

Da un sogno. Un incubo, a dire la verità. Ero un giornalista d’inchiesta, inviato dal settimanale per il quale lavorava a verificare delle strane voci che giravano circa una certa villa nel cuore di Berlino, che – durante la Seconda Guerra Mondiale – aveva ospitato un lager urbano, nel quale venivano torturati, uccisi e cremati gli oppositori del Reich. A detta di alcuni, in quella villa trasformata in museo, sparivano delle persone. E, così, mi ero confuso a un gruppo di turisti di una delle molte visite guidate e, all’ora di chiusura, mi ero nascosto nei sotterranei, per vedere se le voci avessero o no fondamento. Purtroppo, l’avevano eccome. Di notte, il museo tornava un lager e torture, omicidi e cremazioni riprendevano, nell’inconsapevolezza generale. Qualcuno dei torturatori, però, si era accorto di me. Se mi avessero preso, avrei fatto la stessa orrenda fine di tutte le altre vittime della Villa. E, così, comincio a scappare agli aguzzini e ai loro cani. Riesco ad attraversare l’immenso parco che separa la villa dalla strada ma, ad un tratto, mi accorgo che l’unico modo per uscirne è attraversare un’enorme siepe di rovi spinosi. Aguzzini e cani mi hanno quasi raggiunto. Non ho alternative: devo provare a superare la siepe. E, così, mi butto a capofitto tra i rovi e, non so come, lacero e sanguinante, riesco a venirne fuori e mi ritrovo nel cuore della notte, sul marciapiedi di un grande viale alberato del centro di Berlino. Mi sveglio, mentre sto facendo cenni disperati all’unica auto di passaggio, perché si fermi e mi porti in salvo, prima che i miei inseguitori mi riprendano e mi trascinino di nuovo nella villa. Tutto è nato da qui. Anche se di questo incubo, nel romanzo, rimane soltanto lo spunto tematico. La vicenda narrata è molto più dura e infinitamente più complicata di così.

“Fatico a ricordare il tuo viso. E, ancora di più, la tua voce” è un titolo che sembra già poesia. Racconta un periodo reale della tua vita, un momento molto intimo, un evento luttuoso. Faccio un po’ fatica ad addentrarmi in questa parte di intervista. Mi sembra di entrare davvero nella tua sfera più privata. Che, paradossalmente, hai raccontato con dovizia di particolari nel volume. Ma raccontando di te hai raccontato di tutti, riuscendo a rendere il particolare universale. Quanto contano i ricordi e la memoria in questa tua nuova opera e come li hai trasformati in narrazione?

Hai detto bene: è il racconto autobiografico di un’esperienza personale ma, al tempo stesso, universale: l’incontro con la morte. L’unico appuntamento al quale siamo tutti chiamati e che nessuno di noi può declinare. Non dico che sia bello. Non sono mica pazzo. Né dico che non dovremmo averne paura. Non sono nemmeno un santo. Dico che far finta di niente è stupido. La vita è piena di morti, non solo fisiche. Muore l’amore, muore l’amicizia, muoiono le giornate, le stagioni, le vacanze; muoiono i bei film, i bei libri, le belle canzoni, il buon vino, le serate con gli amici “a parlar del futuro”… Tutto ciò che nasce, prima o poi, muore. La domanda che dovremmo porci non è perché. Nei casi più importanti, infatti, quel perché è introvabile. La domanda che dovremmo porci è: cosa ci insegnano tutte queste morti? Non so se Dio gioca a dadi o no. Una cosa, però, è certa: ogni esperienza insegna qualcosa. E, più quell’esperienza è “grande”, più grande è il suo insegnamento.

C’è un altro lutto nel libro. Non vissuto nel presente, ma riacciuffato tra i ricordi da bambino. Anche io, come te, ho conosciuto la morte in tenera età. E ciò mi ha segnato profondamente. Cosa ricordi di quel periodo, ma soprattutto come lo rileggi con lo sguardo di un adulto? Cosa direbbe il Giuseppe adulto a quello bambino?

Parto dal fondo: il Giuseppe adulto non direbbe nulla al Giuseppe bambino. Lo avvolgerebbe, il più amorevolmente possibile, in un interminabile abbraccio silenzioso. La morte è silenzio. Silenzio che chiede e merita silenzio. Noi, invece, non facciamo altro che violare la sua natura e la sua volontà. Non smettiamo un istante di parlare. La copriamo di migliaia di parole, nell’illusione che un po’ di trucco e un abito elegante possano rendere vivo ciò che vivo non è più. E non ci rendiamo nemmeno conto del fatto che, di fronte alla morte, le parole – persino le più belle e ispirate – suonano vuote, prive di forza e di senso. Volgari e offensive, talvolta. Davanti alla morte, l’unica cosa che non delude – a parte la musica: quella veramente grande, però – è il silenzio. Mio papà diceva che la poesia è “la scrittura del silenzio”. Definizione straordinaria. Ecco, io credo che, almeno di fronte alla morte, dovremmo tacere, ascoltare il silenzio e cercare di farne poesia per la nostra anima. Solo così, forse, potremmo sentirci meno vuoti e un po’ meno soli.

Perché hai sentito l’esigenza di raccontare un segmento importante della storia della tua famiglia?

Per due ragioni. La prima è per “chiudere il cerchio”. Erano pagine che portavo dentro di me da quasi cinquant’anni (anche se non in questa forma, ovviamente) e sentivo che era giunto il momento di metterle “vero su bianco”. La seconda è quella che ho accennato prima: cercare di sconfiggere il tabù della morte. Non dico che ci si debba preparare a morire. Nessuno è mai arrivato né arriverà mai pronto a un momento del genere. Non scherziamo. Dico che faremmo bene a chiederci che senso abbia un passo come quello. E, ammesso che non ne abbia uno, dovremmo cercare di dargliene uno noi. Personalmente, credo che la morte sia come la notte: per contrasto, ci mostra il valore del giorno – vale a dire del tempo – e, dunque, della vita. Non mi sembra poco.

La musica è sempre presente nelle tue opere. Nell’ultimo romanzo citi “Blackbird” dei Beatles e “Noi no” di Baglioni. Nel 2005 è uscito anche un CD che ti vede in veste di musicista (Songbook 1980-1985” di Fabio Bianchini e Giuseppe Cesaro). Raccontaci di questo rapporto, forte e solido, con la musica.

La musica è dentro di me. Da sempre. Non so chi ce l’abbia messa: a casa dei miei non c’era nemmeno un giradischi. Tutto quello che so è che, un bel giorno l’ho incontrata e, da allora, non ci siamo più separati.

Due anni fa hai scritto “Manuale per aspiranti scrittori. 3×5 non fa 15”. Come scegli i titoli delle tue opere? Arrivano prima o dopo la scrittura?

I titoli vengono da soli. Qualche volta – come nel caso di “Indifesa” – suggeriti dalle anime più vicine. Non c’è un momento preciso. Né un’idea di partenza. So che, a un certo punto – di solito quando sto pensando a tutt’altro – il titolo arriva. Come tutte le altre parole. E, quando accade, devo fare in modo di non farmelo sfuggire.

Scrivi di getto o disegni un’architettura totale e ben definita prima di iniziare un libro?

Scrivo di getto. Senza un’architettura né totale né parziale. Parto da un’idea. Un frammento: la prima frase che mi viene in mente (che non è affatto detto che rimarrà anche la prima frase del racconto o del romanzo, anzi) e butto giù tutto quello che viene, così come viene. Fino a quando mi rendo conto che l’ispirazione (che – udite, udite! – esiste davvero) si sta esaurendo. A quel punto, mi fermo e metto a riposare quella manciata di pagine: di solito, non più di due o tre. A questo punto, smetto di scrivere. Di scrivere: non di lavorare. Apro uno dei file che avevo messo a “riposare” qualche giorno prima, e vedo se è da buttare o c’è qualcosa che vale la pena salvare. Se c’è, comincio a riscriverla, cercando di darle la forma migliore che posso. Poi, rimetto di nuovo il file a riposare. Diciamo che il lavoro si articola in tre fasi: “costruzione”: la prima scrittura; “distruzione”: l’eliminazione di tutto il superfluo; “ricostruzione”: una riscrittura, che parte da quel poco di buono che è sopravvissuto alla distruzione. Questo procedere va avanti per ogni frase, ogni paragrafo e ogni capitolo, fino a quando non mi sembra che il testo abbia una sua dignità. Poi, chiudo tutto in un cassetto per due o tre mesi e, alla fine, riprendo in mano tutto per la prima stesura completa. Non so se sia il metodo migliore ma è quello che mi sono cucito addosso in questi quasi trent’anni di scrittura. Se non altro, mi aiuta a evitare gli errori più marchiani. Segovia – citato spesso da De Andrè – diceva che la chitarra è uno strumento che passi metà della vita ad accordare e l’altra metà a suonare scordato. Credo che la scrittura le somigli molto: ogni volta, hai la sensazione di dover “riaccordare” tutto.

Qual è la parte più complessa del processo creativo per te?

Direi che la parte più complessa è proprio la riscrittura. Non ho mai sofferto del “blocco dello scrittore”: la cosiddetta “sindrome del foglio bianco”. Semmai ho il problema contrario: i miei fogli sono fin troppo pieni di segni. Il problema è fare in modo che tutto quel “nero” non finisca col cancellare tutto il “bianco”. Se occupo tutto lo spazio io, come fa il lettore a trovare il suo? Un libro – come la musica e qualunque altra opera d’arte – si fa in due: l’autore e il lettore. Se l’autore non lascia al lettore il suo spazio creativo, la possibilità di far vivere il libro dentro di sé, il lettore chiude il libro e il libro muore lì. La cosa più importante e più difficile, dunque, è lasciare uno spazio creativo e ri-creativo a chi legge. Ciò che scriviamo deve uscire da noi ed entrare nell’altro. Se questo passaggio non avviene, il libro è sterile e non dà frutto. Un libro inutile. E, quindi, dannoso. Perché ruba tempo e spazio a libri in grado di aiutare sensibilità e coscienze a fare il loro vitale mestiere.

Ti capita mai di rileggere i tuoi libri dopo la pubblicazione?

Quasi mai. Cerco di evitare di rimanere sopraffatto dalla tentazione di riscrivere tutto da capo. Un po’ come accade a certi artisti che non uscirebbero mai dallo studio di registrazione, per quella febbre che li spinge a cercare la perfezione. Non so se ne conosci qualcuno… E non importa sapere che la perfezione è una condizione preclusa a noi umani. Noi, ostinati, non smettiamo mai di inseguirla.

Il feedback dei lettori quanto ti influenza?

Mi piace e mi emoziona ma non mi influenza. Scrivo perché non ne posso fare a meno. L’ho fatto quando non pubblicavo e non mi leggeva nessuno. E lo faccio adesso che pubblico, anche se mi leggono in pochi. Un giorno, potrò anche smettere di pubblicare ma credo che non smetterò mai di scrivere, perché scrivere è una delle tre cose che mi tiene vivo.

Sui social spesso esprimi riflessioni, pensieri, giudizi sulle vicende sociali, civili e politiche che ci riguardano. In che momento è, adesso, il nostro paese. E cosa possiamo augurarci per il futuro?

Non esprimo giudizi: cerco, semplicemente, di stimolare delle riflessioni. Viviamo in superficie e superficialmente. Crediamo di conoscere il mare semplicemente osservandolo dalla riva. Ma la verità è che non lo conosciamo affatto. Dovremmo navigarlo, tuffarci, immergerci, esplorarlo, nuotare fino a non avere più fiato e solo allora cominceremo appena a conoscerlo. La vita è come il mare: non immergersi, significa vegetare, non vivere. E credo sia questo il peccato più grande di tutti. Se davvero Dio esiste, credo che l’unica cosa di cui ci chiederà conto è: “Cosa ne hai fatto della tua vita?”. Dubito che sarebbe contento di sentirci rispondere: “L’ho guardata da riva”. E noi? Saremmo contenti di essere costretti a rispondergli così?

Hai ragione, noi siamo “una barca che anela il mare eppure lo teme”, come scriveva Edgar Lee Master. Dobbiamo cercare la profondità e non la superficie. Grazie per la tua emozionante testimonianza e per la ricchezza dei tuoi insegnamenti.